Geschichte

Geschichte des Neusiedler Sees von der geologischen Entstehung bis zur Beeinflussung durch den Menschen in der Gegenwart.

Frühgeschichte

| 20 000 000 v. Chr. | Gewaltige Absenkung des Karpaten-Bodens im Jung-Tertiär. Bildung des Wiener und des Pannonischen Beckens. Das Becken wird vom Meer überflutet und mit Abtragungsschutt der umliegenden Gebirgszüge aufgefüllt. Die kleine Ungarische Tiefebene, deren Westausläufer die Neusiedler Bucht ist, wird nördlich durch die Hainburger Berge und im westlich vom Leithagebirge und dem Ruster Höhenzug begrenzt. Die Parndorfer Platte entsteht aus Schotterfluren der Donau und nimmt weite Teile der Neusiedler Bucht ein. |

| 1 500 000 v. Chr. | Das Seebecken erhält im Quartär seine endgültige Form durch Donau und Raab. Im Seewinkel lagert sich eine 10-15 Meter dicke Schicht eiszeitlicher Donauschotter ab. |

| 16 000- 12 000 v. Chr. | Entstehung des Neusiedler Sees durch eine nacheiszeitliche tektonische Absenkung. |

Altertum (bis 500 n. Chr.)

| 8000-6000 v. Chr. | Erste Spuren von Menschen am Südhang des Leithagebirges, bei Neusiedl, Jois, Breitenbrunn und am Westufer des Sees. |

| 6000-5000 v. Chr. | Extreme Wärmeperiode. |

| 4000 v. Chr. | Anstieg des Grundwassers und Versumpfung des Seewinkels. Im ursprünglichen, anthropogen nicht beeinflussten Zustand bildet der Neusiedler See mit dem östlichen Hanság (deutsch: Waasen) - einem Sumpfgebiet mit einer Ausdehnung von rund 650 km² - eine weitgehend abflusslose Senke. Der Wasserhaushalt dieses Gebietes wird von den Hanság-Zubringern Ikva und Répce bestimmt. Da das Hanság-Gebiet nach Osten zur Mosoni Duna keine Abflussmöglichkeit besitzt, wird der Neusiedler See in nassen Jahren durch Zufluss aus diesem Becken gefüllt. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bleiben diese für den Wasserhaushalt des Sees positiv wirkenden Zuflüsse aus, da durch den Bau von Kanälen die Vorflutsituation mit einer Ableitung des Wassers nach Osten zur Mosoni Duna grundlegend verändert wird. |

| 2000-500 v. Chr. | Feuchtperiode, in den letzten Jahrhunderten Seewinkel und Hanság unter Wasser. Aus dieser Zeit stammt das bedeutendste Fundstück aus dem Neolithikum, die Venus von Draßburg. |

| 500 v. Chr. - 200 n. Chr. | Trockenperiode. |

| 70 n. Chr. | Plinius der Ältere bezeichnet den See mit Lacus Peiso. Möglicherweise nach dem Stamm Pei, der beim See lebt. |

| 200-800 | Feuchteres Klima. |

Mittelalter (500-1500)

| 1000 | Wärmeperiode. |

| 1074 | "Stagnum Ferteu" erstmals urkundlich erwähnt. Der See wird in der Folge je nach Wasserstand auch palus (=Sumpf), fluvius/flumen (=Fluss) oder lacus (=See) genannt. Kurz davor dürfte der See ausgetrocknet gewesen sein, da Gottfried v. Boiullon an die Ufer des neuen Sees geladen wird. |

| 1096 | Bezeichnung als "palus". |

| 1217 | Bezeichnung als "lacus". |

| 13. Jhdt. | Zwischen Rust und Illmitz findet ein regelmäßiger Schiffsverkehr statt. Eine See Maut wird eingehoben. |

| 1318 | Der See ist teilweise ausgetrocknet. Der verbliebene schmale Wasserstreifen gleicht einem Fluss. |

| 1324 | Bezeichnung als "flumen". |

| 15. Jhdt. | Die Bewohner von Nitezfölde flüchten vor dem ansteigenden Wasser nach Osten. 1410 wird Apetlon gegründet. |

| nach 1429 | Das Dorf Urkony bei Sarrod wird vom See überflutet. |

| 1459 | Das Burgenland wird an Österreich angeschlossen. |

| 1462 | Der Zusammenschluss wird im Frieden von Ödenburg wieder aufgehoben und König Matthias Corvinus vereinigt das Land mit Ungarn. |

Neuzeit (1500 - 1900)

| 1501 | Der See wird vom Geschichtsschreiber Johannes Turmair, genannt Aventinus, vermessen. Länge: 45.000 Schritt, Breite: 15.000 Schritt, Umfang: 100.000 Schritt |

| 1520 | Der See erreicht die heutigen Ausmaße (329 km²). |

| 1554 | Anstieg des Wasserspiegels. |

| 1568 | Vermutlich als Folge von Regulierungsarbeiten geht das Wasser im Hanság zurück. Der Fischbestand wird dezimiert. Eine Kommission wird zur Erforschung der Ursachen entsandt. Die Witwe des Grafen Nadasdy ließ die Rabnitz abwärts leiten und trennte den See damit von einer Wasserader. Ableitungen von Ikva und Rabnitz werden später durch die Wiener Hofkammer rückgängig gemacht. |

| 1616 | Erste Pläne für die Trockenlegung des Sees. |

| 1647 | Kaiser Ferdinand II. überlässt das durch Maximilian I. erneut für Österreich gewonnene Burgenland kampflos den Ungarn. |

| 1677 | Aufgrund einer Breitenangabe am Ruster Stadtturm ist wieder ein hoher Wasserstand anzunehmen. Der See zwischen Illmitz und Rust war 3830 Klafter breit. |

| 1693-1736 | Bis 1728 langsamer, dann rapider Rückgang der Wasserfläche trotz hoher Niederschläge. In dieser Zeit werden Regulierungsmaßnahmen an der Raab und im Hanság durchgeführt. 1736 wettet Rumi der Binder, den gesamten See durchwaten zu können. Er gewinnt. |

| 1740-1742 | Der See ist fast völlig trocken. Zwei Jahre lang begrenzte landwirtschaftliche Nutzung. Eine Kultivierung des Seebeckens wird erwogen. Doch 1742 sind die Wiesen bei Szeplak wieder überschwemmt. |

| 1768-1769 | Anstieg des Wasserspiegels mit Höchststand 1768. Die Seefläche ist größer als 515 km². Viele tausend Joch werden überschwemmt. Bauern wandern ab. |

| 1775 | Fertigstellung des ersten durchgehenden Kanals im Hanság. |

| 1777-1780 | Errichtung eines Dammes zwischen Esterháza (Fertöd) und Pamhagen (Dammstraße) - Abtrennung des Hanság. Ursprünglich gab es noch Durchlässe, die später komplett dicht gemacht wurden. Erst seit dieser Zeit ist die Wulka der einzige Zufluss zum See, |

| 1786 | Laut Hollossy ist die Wasserfläche am See nun größer als je zuvor. |

| 1801-1807 | Der Wasserstand nimmt ab. |

| 1811-1813 | Völlige Austrocknung. Danach füllt sich der See wieder und erreicht erneut die Dimensionen von 1786. |

| - 1835 | Weiterer Ausbau des Hanságkanals. Durch die Entwässerung des Moores erhielten die dort liegenden Siedlungen und die Herrschaft Ungarisch Altenburg (Magyarovar) riesige Wiesen. Der Markt für Heu war traditionell in Wien (Heumarkt), wo die deutschen und kroatischen Leibeigenen das Heu unabhängig von der konjunkturellen Schwankungen verkaufen konnten. In der zweite Hälfte des Jahrhunderts ermöglichten die erheblichen Einnahmen des Handels, dass zahlreiche Bauer ihre Söhne in Ungarisch Altenburg, Wien und Pressburg studieren lassen konnten. |

| 1838 | Nach einem strengen Winter herrscht am 10. März Hochwasser mit einer Fläche von 356 km². Auf Ansuchen des Raaber Komitates durch Graf Franz Zichy plant Ing. Karl Kecskés die Trockenlegung des Sees, da die Landwirtschaft von den oft raschen Überflutungen des Sees gefährdet ist. |

| 1854 | Der Wasserstand nimmt ab. |

| 1865-1871 | Der See fällt bis auf einen schmalen Streifen trocken. Der Bodenschlamm trocknet aus und es bildet sich eine harte, glatte Kruste mit hoher Staubentwicklung. Bei Wind werden die umliegenden Gemeinden und Weingärten mit Salzstaub bedeckt. Der Staub belastet die Atemwege der Menschen. Der Seeboden bedeckt sich mit salzresistenten Pflanzen. Der Boden ist für die landwirtschaftliche Nutzung aber eher ungeeignet. Bei Winden wuchsen allerdings Weizen und Rüben. Wegebau über den See, Pflanzenbewuchs am Boden. Untersuchungen der landwirtschaftlichen Akademie ergeben, dass die vorhandenen Pflanzen durchwegs auch am Meeresstrand vorkommen und einen salzreichen Boden voraussetzen. Der Seeboden enthält viel Schwefel, Glauber Salz und Soda, vom Volk als "Zick" bezeichnet. Daher stammt auch der Name des heutigen Zicksees. Alles Wasser von Wulka und dem Bach bei Winden versickert sofort in der eingetrockneten Schlammschicht. |

| 1872 | Auffüllung des Seebeckens mit Wasser. Rückkehr der Wasservögel. |

| 1873 | Die Raabregulierungsgesellschaft wird mit dem Ziel gegründet, die Raab und ihre Nebenflüsse zu regulieren und den Neusiedler See trocken zu legen. |

| 1878 | Wassertiefe stellenweise bis zu drei Meter. |

| 1880 | Auf einer Generalstabskarte ist der Neusiedler See mit einer Breite von 3847 Klafter eingezeichnet. |

| 1881 | Absinken des Wasserspiegels. |

| 1885 | Planung des Kanals von Pamhagen zur Rabnitz und zur tiefsten Stelle des Sees. |

| 1891/92 | Geringste Wassermenge seit 1871. |

| 1893 | Baubeginn am Hanságkanal. Wegen Geldmangels wird er aber nicht fertiggestellt. |

| 1895 | Beginn der Bauarbeiten zum "Einserkanal". |

Moderne (ab 1900)

| 1901 | Aufnahme der Fischerei. |

| 1909 | Der Kanalbau erreicht den Neusiedler See. Der Erfolg ist aber gering, weil der oberste Kanalabschnitt im See durch Windverfrachtungen ständig von Schlamm zugelandet und zerstört wurde. Bei Öffnung der Wehranlage wurde der Hanság überflutet. Der Wasserspiegel sinkt zwar um bis zu 60 cm, eine Trockenlegung ist aber nicht möglich. Der "Einserkanal" wird zum "Regulierungsbau". Als Folge dieser Maßnahme nimmt die Salzkonzentration zu und der Fischbestand wird weitgehend vernichtet. Das Schilf breitet sich aus. |

| 1912-1913 | Absinken des Wasserspiegels. |

| 1918 | Nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie, votieren die Burgenländer für den Anschluss an Österreich. Das Gebiet von Ödenburg (Sopron) geht nach einer Volksabstimmung an Ungarn. Neuerliche Pläne zur Trockenlegung des Sees. |

| 1921 | Weitere Pläne zur Trockenlegung des Neusiedler Sees werden durch Jäger, Naturschützer und die Bevölkerung (Angst vor Klimaveränderungen) verhindert. Die Erhaltung und Stabilisierung des Neusiedler Sees wird als wasserwirtschaftliches Ziel gefordert. |

| 1924 | Seefläche nur 200 km². |

| 1925 | Eisenstadt wird neue Hauptstadt des Burgenlandes. |

| 1926 | Erste Seebäder in Rust und Neusiedl am See. |

| 1929 | Bei niedrigem Wasserstand friert der See im Winter bis auf den Grund zu. Der gesamte Fischbestand wird vernichtet. |

| 1935 | Erste Forderung, einen Nationalpark Neusiedler See zu errichten. |

| 1938 | Planungen, die nicht umgesetzt werden (verhindert u.a. durch Stephan Aumüller): (1) Zuleitungen von Donau bzw. Leitha, Hebung des Wasserspiegels, Schleusen beim Einser-Kanal, Einbau von Turbinen. (2) Querdamm von Mörbisch nach Illmitz, Staubecken im nördlichen Teil des Sees. (3) Staubecken im Norden mit Querdamm, Trockenlegung des ungarischen Teils. (4) Querdamm, zwei Längsdämme am West- bzw. Ostufer, Trockenlegung des Schilfgürtels. |

| 1940 | Naturschutztag in Schladming. Diskussion eines Nationalparks Neusiedler See. Erstes Landschaftsschutzgebiet Neusiedler See |

| 1947 | Bei Südwind reicht das Wasser nicht mehr zur Überquerung des Sees mit dem Boot. Die Fischer müssen ihre Boote teilweise ziehen. |

| 1954 | Gründung der Biologischen Station in Neusiedl am See. |

| 1955 | Gründung des Burgenländischen Yacht-Clubs (BYC). |

| 1956 | Der Österreichisch-Ungarische Gewässervertrag wird unterzeichnet und die bilaterale Gewässerkommission gegründet. |

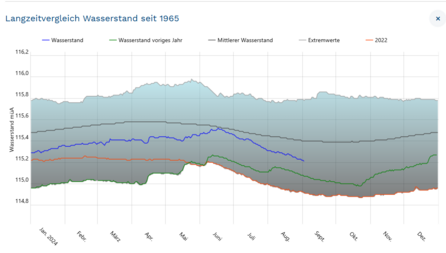

| 1965 | Beginn der Schleusenregelung am Wehr in Mekszikópuszta. Durch die Anhebung des mittleren Wasserstandes wird das wasserseitige Schilfwachstum stark verlangsamt. Aufgrund der rückläufigen Viehwirtschaft ging die Weide- und Heunutzung fast auf Null zurück. Dadurch hatte das Schilf landseitig keinen "Gegner" mehr und breitete sich aus. Eine der wichtigsten Aufgaben des Nationalparks Neusiedler See ist es, diesen Prozess des Verlustes einer wertvollen Naturlandschaft weitgehend rückgängig zu machen. |

| 1970-71 | Naturschützer verhindern den Bau einer Seebrücke von Mörbisch nach Illmitz samt Anschlussstraßen. |

| 1971 | Eröffnung der Biologischen Station Neusiedler See in Illmitz. |

| 1977 | Erklärung des Neusiedler Sees mit dem Schilfgürtel zum "Biosphären Reservat". |

| 1978 | "Mattersburger Manifest" zur Errichtung eines Nationalparks Neusiedler See. |

| 1983 | Erklärung zum "Ramsar-Schutzgebiet". |

| 1984 | Gründung des Yachtclubs Garde (YCGd). |

| 1988-1992 | Verhandlungen mit den Grundeigentümern und Gemeinden unter Einbeziehung der Naturschutzorganisationen. |

| 1992 | Beschluss des Gesetzes über den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel im Burgenländischen Landtag. |

| 1993 | Anerkennung als Nationalpark der IUCN - Kategorie II. |

| 1996 | Beginn der Vorarbeiten für ein "Europaschutzgebiet Neusiedler See". |

| 1999 | Namensänderung Yachtclub Garde (YCGd) in Yachtclub Oggau (YCOg). |

| 2020 | Gründung einer “Taskforce” zur Rettung des Neusiedlersees unter Leitung von Christian Sailer. |

| 2022 | Gründung der “Seemanagement GmbH” einer eigenen Landesgesellschaft mit der Aufgabe den See langfristig zu erhalten. |

| 2022 | Tiefster Wasserstand seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen 1965 |

| 2024 | Auf Grund der ausgiebigen Regenfälle im Frühjahr füllt sich der See. Mitte Juni hat der See mit einem Wasserstand von 115,51 sogar wieder nahezu den Durchschnittswert erreicht. Die hohen Temperaturen (zweiter Rekordsommer in Folge) lassen das Wasser jedoch auch wieder rasch verdunsten. Von Juni bis August verliert der See 30 cm Wassertiefe. In Perioden ohne Niederschlag kann man gut sehen, dass die Verdunstungskurve von Jahr zu Jahr steiler bergab geht. |

“Neusiedler See dank Donau-Wasser jetzt abgesichert” titelt die Krone in einem Artikel am 03.09.2024

So rosig sehen wir die Entwicklung nicht, aber es ist schon ein positives Zeichen, dass die Verantwortlichen nach den heurigen Niederschlägen weiter versuchen an Lösungen zu arbeiten. Der Grundstein für eine Zuleitung zum Neusiedler See ist gelegt. Nach dem Memorandum des Ministeriums mit dem Burgenland und Niederösterreich wird die „Carnuntum-Variante“ als Lösung angepeilt.

Unser Mitglied Thomas Knoll (Knollconsult Umweltplanung ZT) hält Anfang 2025 einen vielbeachteten Vortrag über die historische Entwicklung des Neusiedlersees. Der See ist nicht nur ein Naturwunder, sondern auch eine Kulturlandschaft. die in der heutigen Form durch den Eingriff des Menschen entstanden ist. Ohne weitere menschlichen Eingriffe könnte der See durch die klimawandelbedingte zunehmende Verdunstung bald von Schilf überwuchert werden.

Ein zentrales Thema des Vortrags war die geplante Seezuleitung als Backup für Regenwasser. Diese Maßnahme ist unerlässlich, um den Kulturraum Neusiedlersee für zukünftige Generationen zu erhalten. Auch die gesetzlichen Vorgaben – insbesondere im Rahmen von Natura 2000 – verpflichten die Politik zum Handeln, um die wertvollen Lebensräume und die einzigartige Natur des Sees zu bewahren.